今週、珍しく久しぶりに2日間の休みが取れた上に、ANAのマイルが余っていたので、2018年9月6日に発生した北海道胆振東部地震の被災地を見学に行ってきました。(自費)

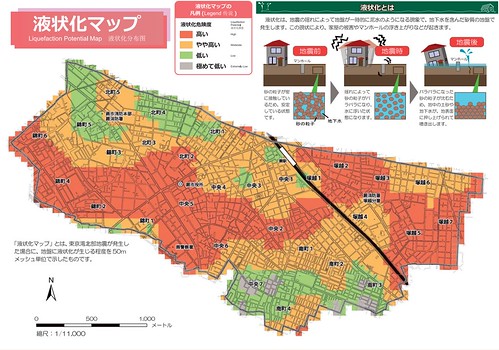

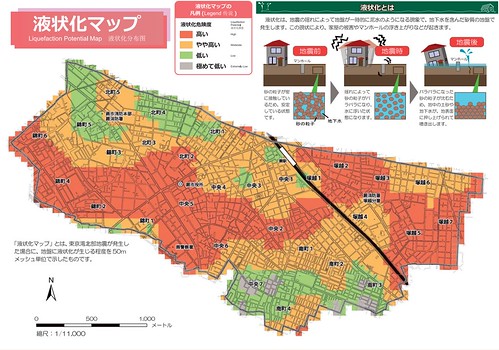

蕨市内は、大部分が液状化の可能性がある

蕨市 webサイト : 蕨市地震ハザードマップ(平成28年3月改定)

蕨市地震ハザードマップの「液状化マップ」欄では、東京湾北部地震が発生した場合の液状化の可能性を、4段階で示しています。

(c)蕨市

これを見れば分かるように、市内の大部分が、赤色(高い)、オレンジ色(やや高い)に色分けされています。

いざ災害発生時の対応拠点となる、蕨市役所(現庁舎の所在地であり、かつ、ただ今進めている建替え計画においても同じ場所で新庁舎を建てることになっている)の周辺も赤色です。

尚、副の災害対応拠点である蕨市消防本部(消防署)の場所は、オレンジ色と緑色(低い)の狭間になっています。

このように、液状化は、ある程度は、予測することは可能です。

しかし、具体的にどのような備えをすればいいのか?

家や建物をこれから建てる段階であれば、杭を深く打ち込むなどの対策が取れるかもしれませんが、既に住んでいたり利用している家・建物であれば、対策の取りようがないのではないかな???

消えた道路、見渡す限りのがれき-。液状化現象による地滑りが1キロ以上に及ぶ。地震と津波で3400人以上が死亡・行方不明となったインドネシア・スラウェシ島を、神

2018年9月28日に発生したインドネシアのスラウェシ島の地震では、詳細は未だ不明ですが、液状化によって人家が傾くどころではなく、人家や人が地盤に飲み込まれて被害が拡大したのではないか、という仮説もあるようです。(詳細不明)

液状化って怖いな。

しかし、液状化って、実際のところどんな感じなのか、写真で見たことがなかったので、実物を見たいと前から思っていました。

札幌市清田区の液状化現場

こちらの場所、地質、過去の開発の歴史的経緯、現場の写真についての詳しいレポートは、

土木学会 委員会サイト : 北海道胆振東部地震による液状化被害 (PDF)

(公社)地盤工学会 平成30年北海道胆振東部地震による地盤災害調査団/(公社)土木学会 平成30年北海道胆振東部地震 緊急調査団

こちらが極めて詳しいです。専門家の熱意溢れる詳しいレポートを読んでいると、胸が熱くなります。

私もこれを参考にして、同じ場所を訪れました。

札幌市清田区は、市南部の郊外住宅街、といった感じのエリアのようです。幹線道路沿いには、全国どこででも見かけるようなナショナルチェーンの店がそこかしこにあります。

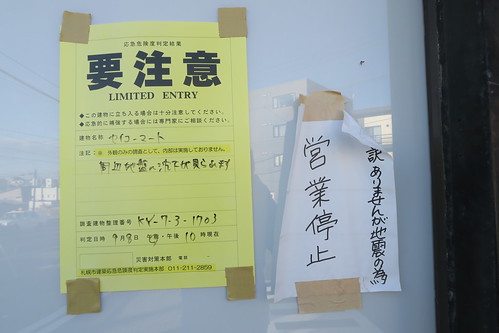

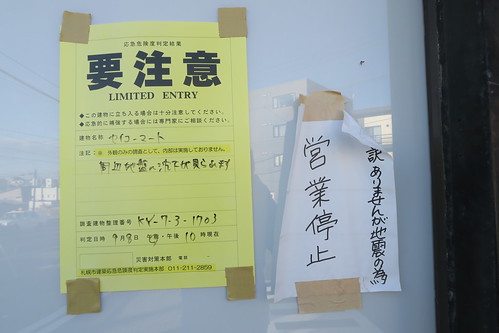

北海道を中心に展開しているコンビニ、セイコーマートまるしん店。

営業しておらず、閉鎖されています。

パッと見たところ、建物そのものが傾いているわけではないようです。

「要注意」、「周辺地盤の沈下が見られます」と書いてあります。

建物の基礎と、駐車場面の境界。

灯油タンク(北海道の建物では、このような屋外灯油タンクが装備されているのはよく見かけます)の下にマンホールがあり、隆起しています。

セイコマのある交差点。

車道と歩道の境界が、舗装し直されていました。

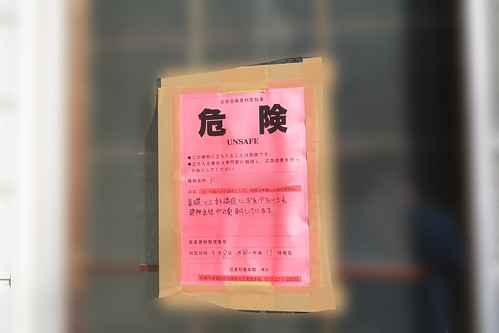

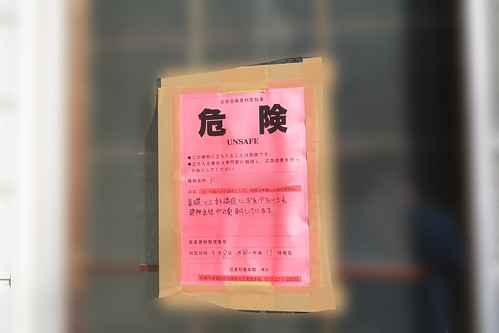

民家に「危険」という調査結果票が貼ってありました。

「基礎と上部構造にずれがあります。建物全体が傾斜しています。」と書いてあります。

たしかに、基礎と上モノがずれてますね。

マンホールが少し浮き上がり、周りのアスファルトにビキビキにヒビが入っています。

別の場所のマンホール。

同じように、周囲のアスファルトにヒビが入っています。

同じく清田区、別の場所へ。

ここは液状化によって、土砂がどしゃーっと流れた道路です。

道路の舗装は、既にほとんど補修が完了しています。

歩道と、隣接する敷地の境界。

まだ段差が手付かずで残っているのでしょう、ブルーシートをかけただけの状態です。

道路は、おそらく市道なので、市の責任で迅速に補修されていますが、個人宅の敷地内は手付かずのところも多いようです。

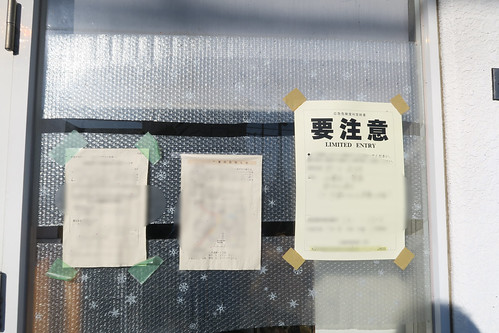

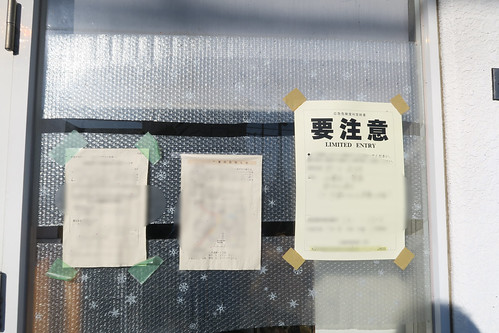

「要注意」の調査結果票が貼ってあります。

かなり沈降したようです。

現状は、土砂を埋めてあるので、発災時にどこまで沈降したのかは分かりません。

この道路のgoogle ストリートビューを見ると、現時点では2018年5月時点の画像が最新のものとして見ることが出来ますが、完全に水平の道路です。

民家の塀が沈み込んでいます。

別の方向に目を向けると、あちらでも民家が沈み込んでいます。

このように、直径数百メートルの範囲内で、何箇所か沈降している場所がありますが、その傍らでは、まったく何ともない民家もあります。

ここは、元々、左から右に向けて緩やかに下向きの傾斜になっています。

家は何ともない?感じですが、道路に面した塀が沈み込んでいます。

(道路は既に補修済みで、新たなアスファルトが敷き直されています)

半地下の駐車場(?)が潰れてしまっています。

この家は、家の一部分は破壊されていますが、主要な部分は何ともなさそうです。

しかし、おそらく、このままでは住めないでしょうし、地盤が隆起なり沈降なりしている以上、壊すしかないのではないでしょうか。

家が傾いています。

それぞれの人家がめちゃくちゃな方向を向いています。

この中心の家の地点が沈降しており、ここに向かってそれぞれの家がずるずると吸い込まれるように傾いているようです。

別の角度から。

道路がうにゅーんと下がって、また上がるようになっています。

この道路は、google ストリートビューで最新の2016年8月の画像を見ると、水平な平地です。

別の場所へ移動。

美しが丘南公園の周辺へ。

この家は、建物は何とも被害はないようですが、塀が交差点に向かって沈み込んでいます。歩道と車道は、おそらく補修途中なのでしょう。

この家は、右側(主要な建屋の部分)から、左側(玄関部分)が剥がれて傾いているようです。

美しが丘南公園は、閉鎖されています。

公園敷地内では、今でも水が湧き出し続けていました。

札幌市清田区の液状化現場は、以上。

といことで、液状化といっても、既に発災から2ヶ月半経った今日では、噴出した砂の類は既に撤去されていたので、発災直後の様子はもはや分からず。

この札幌市清田区は、数箇所が液状化したが、被害範囲は、極めて狭い。せいぜい直径数百メートルくらい。なぜ、液状化したのがそこだったのか?そこだけで、それ以外の場所は何ともなかったのか?というのは、よく分からない。

冒頭で紹介したレポートも速報版の位置付けのレポートなので、そこまでは解説していない。

しかも、この場所は、震源である北緯42度41分24秒 東経142度00分24秒付近(むかわ町)からはかなり距離があるし、その間に横たわる膨大なエリアは、何の液状化の被害もない。

激しく傾き、もはや建て替えなくてはならないような家がある一方で、その隣りの家が何ともなかったりもする。

札幌市 webサイト : 地震防災マップ

札幌市の地震ハザードマップの中の液状化マップは、さすがに面積が広い政令指定都市だけあって、かなり大雑把なものだが(精度が低いという意味ではなく、シミュレーション単位の面積が広いという意味で)、たしかに、今回、液状化の被災をした場所は、4段階のうちで「液状化発生の可能性が高い」の一番上のランクに位置している場所だったようだ。しかし、他にも同じく最上位ランクの場所が周りにたくさんあったが、それらの場所が全て液状化したわけでもない。

こうしてみると、液状化ハザードマップもいいかげんなもんだな・・・とはとても言えないが、被災した人は、「自分は運が悪かった」と諦めるしかないのだろうか。

今回の地震では、液状化によって人生設計が狂った人はたくさんいるかもしれないが、少なくとも、液状化が直接的な原因でお亡くなりになった方はいなかったのが不幸中の幸いだ(液状化以外が原因でお亡くなりになった方は約40名いる)。

厚真町の土砂崩れ

レンタカーのVitzを走らせて、厚真町へ。

途中の安平町で。

マンホールが激しく隆起していました。

そこかしこで、小さな山が土砂崩れしている。

もう本当に、あちこちに、こんな感じの土砂崩れがある。

人口密度が低く、この現場に人家がなかったからいいけど、人がいたら大変なことになってましたよね。

<9 月 13 日 追記> 本日 13 日に以下の衛星写真を Google 災害情報マップ で公開しました。 <地震前の厚真町周辺の衛星画像(左)と地震後の画像(右)> Google では、北海道胆振東部地震で被害にあった厚真町周辺等の衛星写真を公開します。本日、公開した写真は 2018 年 9 月 11 日に撮影されました。 <地震前の厚真町周辺の衛星画像(左)と地震後の画像(右)> KML ファイルをダウンロードし、 Google Earth で開きます。最新の画像を見るには、 Google Earth で Hokkaido Earthquake, Sept 2018 のレイヤを選択し、対象のエリア周辺にズームインします。前後を比較するには、同レイヤのチェックボックスからチェックを外してください。 またスマートフォン向けの Google Earth( Android, iOS )でも、今回公開した衛星写真を確認できます。 現地での復旧作業が進む中、被害状況の把握等の一助になることを祈念しています。

尚、厚真町を中心とする、土砂崩れの衛星写真は、google earthで見ることが出来る。これを見ると、ほんとにそこら中の山の全てが土砂崩れしたことが分かります。

厚真町の吉野地区。

家は手付かずでした。

道路は既に啓開されています。

ガレキが道路面を多い、右側の田んぼまで達していたようです。

電柱、電線も敷き直されています。

上水道、下水道、ガスは不明。

「危険」の看板。

土砂崩れ面。

この地層を見れば分かるように、人工的に何かを積み上げた新しい山ではなく、何十年、何百年もかけて、自然に積み上がってきた山です。

その上に生えている木も、何十年もかけて育ってきたような大きなものです。

こんな感じで、地表から2-3mくらいが、生えている木ごとズルムケして崩れてしまったのですね。

道路啓開した折りに、ぐちゃぐちゃにひん曲がったガードレールが一箇所にまとめられていました。

ちょっと移動して、別の土砂崩れ現場。

土砂崩れした山は、すぐそこにある家の裏山、という感じです。

高さもそれほどなく、斜度もたいしてありません。

こんな山が崩れてくるとは、まさか思いもしなかったのではないでしょうか。

明治の入植以来、崩れてきたこともなかったでしょうし。

道路や電線は復旧していますが、人家の跡は手付かずでした。

こちらの家は、端にある建物(倉庫?)はやられてしまったようですが、母屋は無事だったようです。

この写真のように、そこら一帯の斜面全体が崩れたわけではなく、一部が崩れただけでそれ以外の場所は何ともなかった、という景色もたくさん見かけました。

崩れた斜面。

ん?

大型のコンバインで稲刈りしているぞ。

11月の、そろそろ小雪が舞い散る季節なのに?

地震への対応で忙しくて稲刈りどころではなかったのか、田んぼの主のご家族がお亡くなりになってしまったのか・・・

ふと見回すと、稲刈りされずに茶色く枯れるにまかせている田んぼがあちこちにありました。

厚真神社。

北海道は、小さな集落毎に、ほぼ必ず、立派な神社とお寺があります。

ここには立派な鳥居と、石の碑があったようですが、崩れました。

鳥居の土台。

神社の駐車場では、プレハブが建築中でした。

仮設住宅かな?

神社の中へ。

ここでも鳥居が壊れていました。

高潮被害によって運休中の日高本線

以下は、地震とは関係なし。

札幌市清田区、厚真町と見学した後は、小雪舞う日勝峠を越えて帯広に投宿し、生ラム(ラムが生で食えるなんて初めて知った!北海道の男子はジンギスカンでも肉を焼かずに食べるらしい)や豚丼などのグルメ三昧の夜を過ごした後、晴天の襟裳岬(帯広の屋台村の女子は、襟裳岬なんか行ったこと無いって言ってた。日帰りで行けるやん!)を越えました。

海の際を走る日高本線。

その、大狩部駅近く。

2015年に高潮によって地盤が流出し、運休になっています。代行バスが代わりに走っていますが、ガラガラでした。

JR北海道は、このまま廃止する方針をようやく固めました。

線路の下の地盤が波に洗われて、線路が浮いています。

別の場所。

海際の鉄道橋が、橋脚だけを残して、一部が壊れ、撤去されていました。

(あくまでも自然災害による運休中なので、今でもステータスは営業中。数少ない有人駅には、しっかりと駅員さんがいて切符を売っている)