令和5年(2023年)11月17日(金)、加須市内のカインズ大利根店におきまして、埼玉県・加須市の共催による、国民保護実動訓練がございました。

私は、県議会 危機管理・大規模災害対策特別委員会 委員として、見学致しました。

商業施設にサリンが撒かれたという想定で、各諸機関が連携する訓練を行いました。

開会式。

今から訓練を開始します。

当日は、雨が上がったばかりで、かなり気温が下がりました。

(訓練)

ここにテロリストによってサリンが散布されたという想定です。

サリンは、1995年3月にオウム真理教による地下鉄サリン事件において用いられた、化学兵器です。

同事件の時と同じように、テロリストがビニル袋に入れたサリンを、傘の先端で付いて散布した、という想定で訓練が開始されました。

尚、サリンが実際に用いられたのは、推測レベルの事例を除くと、地下鉄サリン事件が歴史上唯一です。

(訓練)

サリンによる被害者。

(訓練)

サリン配布現場から自力で脱出できた人たち。

(訓練)

まず最初に現場にやってきたのは、加須市を管轄する、埼玉東部消防組合消防局です。

加須市、久喜市、幸手市、白岡市、宮代町、杉戸町が共同で消防を運営するための一部事務組合です。

この時点では、配布されたモノが何なのか、まだ判明していないので、スタッフが着ているのは、レベルC防護服です。

コロナ禍において、コロナ患者対応をしていたのは、このレベルの防護服ですね。

BC兵器に対する、レベルAからレベルCまでの防護服の種別については、こちらのwebページが詳しく解説しています。

(訓練)

この時点では、消防士のウェアは、通常の消防服 + ガスマスク + 自給式呼吸器です。

化学防護服は着ていません。

検査器を持って、どのような種類のガスなのか、調べています。

(訓練)

背中には、自給式呼吸器を背負っています。

この時点で、検査器による検査によって、散布されたモノが、極めて毒性が高いサリンであることが判明した、ということになります。

(訓練)

埼玉東部消防組合消防局の消防士が、レベルA防護服を着込んでいます。

背中に背負った自給式呼吸器ごと包み込むように着る仕組みであるため、一人で着ることは出来ないようで、仲間と助け合いながら着ています。

余談ですが、写真手前にある車輪付きの荷物運びワゴンは、コールマンのキャンプ用の民生品ですね。

(訓練)

除染・治療するための、消防・災害用エアーテントを組み立て始めます。

このテントは、埼玉東部消防組合消防局のものですね。

すごいことに、さいたま東部消防組合は、こんなにたくさん消防・災害エアーテントを持っているのですね。

蕨市消防本部は、私が知る限り、1台だけで、2022年に買ったばかりです。

今年 2023年出初式で初登場しました。

(訓練)

消防・災害用エアーテントが組み上がりました。

空気を入れて膨らませるだけなので、わずか数分で出来上がります。

(訓練)

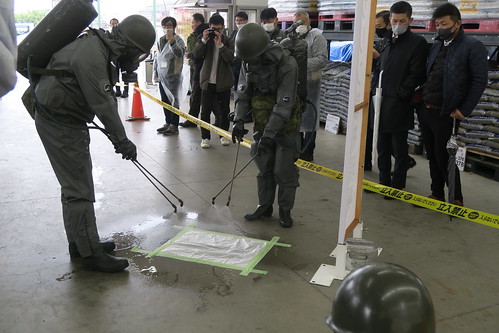

埼玉東部消防組合消防局の消防士が、レベルA防護服で、サリン配布現場に入りました。

検査器を手にして、サリンの残留状況を調べています。

足に、大きく名前を書いたプレートを巻き付けて、名札としています。

これはいいですね。胸に名札を付けても、後ろからは見えないし。

尚、地下鉄サリン事件後の一連のオウム真理教による、旧 上九一色村の化学兵器プラントの捜査現場では、サリンの有無を確認するために、捜査員が鳥かごに入れたカナリアを棒の先端に取り付けて、おそるおそる建物に入っていくシーンが強烈な印象として残っております。

今は検査器がいろいろ開発されたために、化学兵器検知のためにカナリアを使うことは無いそうです。

(訓練)

現場に取り残されている被害者を助け出していきます。

(訓練)

現場から助け出した被害者を、除染・治療するところ。

このスタッフは、埼玉東部消防組合消防局の消防士で、着ているのは、レベルC防護服です。

(訓練)

すべての被害者の救出後、埼玉県警がレベルA防護服で現場にやってきました。

所轄か本部か?どこの組織かは不明です。

(訓練)

写真手前の、透明グリーンのビニル袋が、サリンが入っていた袋です。

これを、二重にビニル袋に入れた上で、金属製バケツに入れて、現場から持ち運びます。

写真左上の青色のレベルA防護服の方も、埼玉県警です。

Go Proを手にしており、作業シーンを動画で記録し続けていました。

被害者救出は、消防

捜査は、警察

と役割分担しているわけですね。

ガスマスクの内側は、呼気で曇っており、すごく見にくそうです。

(訓練)

陸上自衛隊がやって来て、除染を開始しました。

レベルB防護服でしょうか?

背中に背負っているのは、自給式呼吸器ではなく、除染の薬剤ボンベです。

埼玉県知事:災害派遣要請を行う。

↓

防衛大臣:要請を受けて、派遣命令を出す。

↓

自衛隊:災害派遣を行う。

という手続きを経たことになります。

つまり、この陸上自衛隊による除染作業は、災害派遣の一つということになります。

自然災害による出動と、同じ法的枠組みによる活動です。

大宮駐屯地の、中央特殊武器防護隊でしょうか?

あるいは、普通科でもサリンの除染程度ならば対応可能なのでしょうか?

そうであるならば、同じく大宮駐屯地の第32普通科連隊です。

サリンを除染するためのケミカルな薬剤を背負っており、両手に持った噴霧器を動かしながら前進して除染をしていきます。

(訓練)

サリン配布現場を除染するところ。

(訓練)

現場から離脱したスタッフを、防護服ごと除染するテント。

このテントから出てきたら、検査器で測定した上で、合格したら防護服を脱ぐことが出来ます。

(訓練)

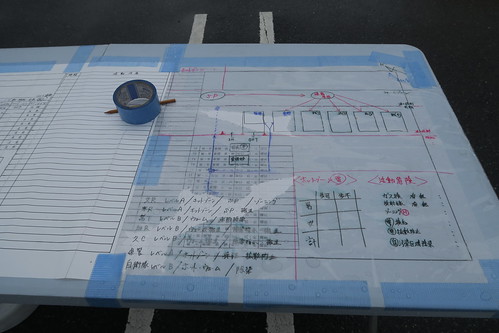

中央の指揮所。

ここまで見てきたように、消防、警察、自衛隊と様々な機関が投入されています。更に、DMAT(災害派遣医療チーム)、日本赤十字社なども加わっていました。

様々な機関が連携して行動しなくてはならない場合に大変なのは、情報共有、指揮命令の徹底です。

(訓練)

情報は、ホワイトボードと、机に置かれた紙で管理されていました。

指揮命令の内容は、口頭で伝達されることになります。

結局のところ、有事において、複数の組織が係る場合は、情報共有手段・指揮命令手段はアナログなんですね。

一つの組織内であれば、日常的に使い慣れたデジタルツールを用いて情報共有することが出来ますが、複数の組織が係る場合は、不可能です。

指揮所にアナログな手段で情報が集約され、指揮所からアナログな手段で指揮命令が発せられる、ということは、連絡要員(リエゾンオフィサー)が必要になる、ということになります。

そう言えば、中央指揮所でトップで仕切っていたのは、どこの組織だったのだろうか?

現場第一臨場者の法則みたいなものがあるのでしたら、消防ですかね?

(訓練)

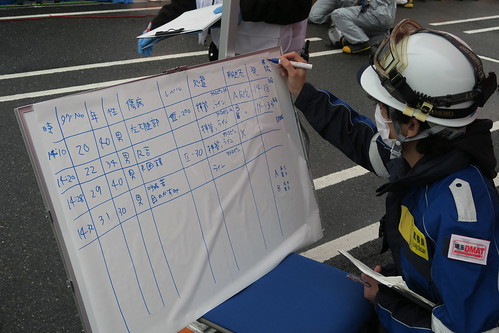

この方は、DMATの一員です。

「連絡員 Logistician」という名札を付けています。

中央指揮所と、このDMATチームの持ち場である診療エリアとを往復していました。

病院の医師か看護師かと予想します。

(訓練)

テロリストがナイフを持って暴れたので、警察官が制圧して、一連の訓練は終了。

見学する私。

参加した関係諸機関の皆様の練度の高さに感服致しました。お疲れ様でした。

蕨市消防本部は、NBC対応は出来ません。

装備を持っていないし、訓練もしていません。

私が知る限り、レベルA防護服も持っていなかったと思います。

NBC災害が発生した場合は、近隣のNBC対応可能な消防本部に応援を求めることになろうかと思います。

それでは、市独自にNBC対応できるように、装備を充実させ、訓練を行っていくべきだろうか?

そこまで必要なものかどうか、何とも素人には判断がつかず、専門家の意見を聞いてみたいと思います。