さらに牡鹿半島東岸を北上していくと、突如として、田舎には不釣合なくらい大きな4階建てのワンルームアパート風建物が出現します。

(以下、写真はすべてクリックすると拡大します)

東北発電工業 鮫浦寮

東発は、東北電力の100%子会社で、この寮は、女川原発の保守エンジニアが住んでいたものだと思われます。

2階までは津波の被害を受けたようですが、3階以上は生きてます。

今は廃墟となっていますが、後述のように、女川原発が停止していてエンジニアの仕事がないせいでもあると思います。

女川原子力発電所に併設された、PRセンターへ

どこの原発でも同じですが、海沿いの敷地は広く、緑に囲まれており、発電所の設備そのものは道路からは一切見えないようになっています。

PRセンターは、主に地元の人向けの広報施設です。

ガラーンとしており、受付の可愛らしいおねいさんが所在無げでした。

震災のときの女川原発の対応をまとめたムービー上映がありました。

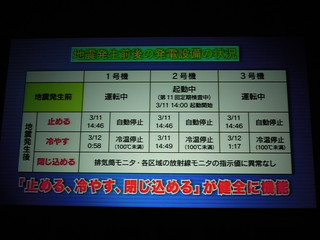

地震のとき、3機ある発電設備は、無事に停止しました。

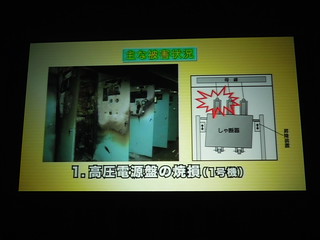

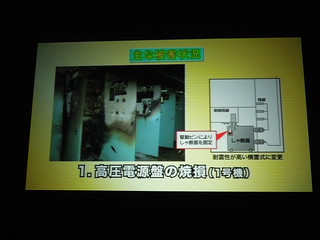

高圧電源盤を固定するケーブルが、地震のため揺れ動き、発火して燃えたそうです。

既に対応済みで、同じ地震があっても同様の被害は起こりません。

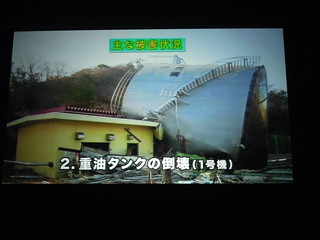

施設内にある重油タンクが倒れました。

これは、津波の被害というよりも、地震の被害によるものか。

津波被害 福島第一と女川の違い

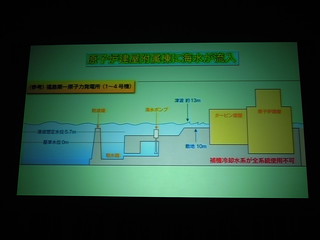

福島第一の場合

津波想定水位 5.7m

実際の津波は 13m

津波は、防波堤を越え、タービン建屋と原子炉建屋が浸水しました。

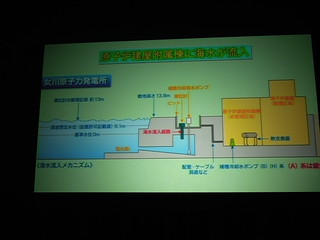

女川の場合(1)

津波想定水位 14.8m

地震によって1m地盤沈下したので、耐えられる津波水位は、13.8m

実際の津波は 13m

津波は、防波堤を越えませんでした。

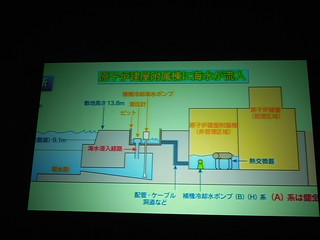

女川の場合(2)

但し、潮位計をたどって浸水し、熱交換器が壊れました。

これは、致命的なものではありませんでした。

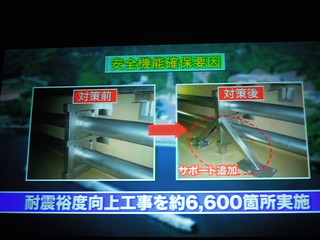

女川のその他の対応策

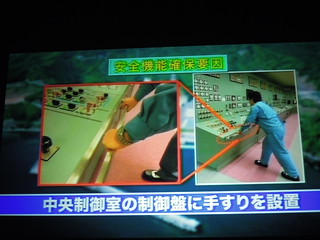

激しい地震のときもエンジニアが作業が続けられるように、手すりを設置しました。

たかが手すりとはいえ、エンジニアが地震の時に頭を押さえて机の下に隠れる訳にはいきません。

配管類を固定する金具は、全面的に見直し。

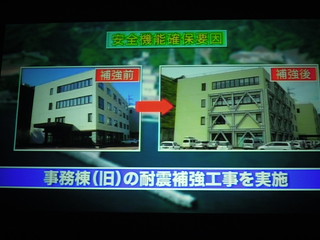

建物も耐震補強しました。

以上みてきたように、

東京電力の福島第一原発 と、

東北電力の女川原発 は、

まったく異なる考え方を元に津波対策が施されていたことが分かります。

福島第一は、想定していたよりも高い津波を受け、多重化していたバックアップの全てが壊れた結果、事故が発生しました。

女川は、想定内の津波を受け、多重化していたバックアップが有効に機能し、事故を食い止められました。

原発再開についての私見

震災復興のためには、経済をフル回転で回さなくてはならない。

その為には低コストの原発を再開することが必要と考えます。

今後、10年以内に関しては、原子力を主要なエネルギー源とせざるを得ない。

私達の取り得る選択肢は、他にはありません。

その他

1/2原子炉模型

個人的にちょっと感動したのがこれ。

周りが燃料集合体。

真ん中に、下からせり上がって来ているのが、制御棒。

制御棒は、何となく上から差し込むものだと思い込んでいましたが、そうではなく、下からせり上がってくるものなのでした。

原子炉は、3機ともに停止中です。

受付の綺麗なおねいさん(写真なし)に聞いたところ、

「再開の見込みは無し。地元の理解を得てから再開することになるが、反対意見も多い」

と説明してくれました。

どこに住んでいるのか聞いたところ、女川湾を挟んで反対側の集落から通っているとのことです。

津波の被害を聞いたら、家族は無事だったけど、家は津波をかぶりました、隣りの家は骨組みだけになっていました、と。

これからどうするんですか?というぶしつけな質問に対して、再び同じ土地に家を建て直そうと母と話し合っています、と健気な決意を語ってくれまして、思わず、蕨にお嫁に来ませんか

お母さんもご一緒に、と言いたくなりましたが、もちろん私にはそんな度胸はないので、再びクルマに乗り込んでさらに北へ。

お母さんもご一緒に、と言いたくなりましたが、もちろん私にはそんな度胸はないので、再びクルマに乗り込んでさらに北へ。