今年もまた3月11日が近づいてまいりました。

そう、東日本大震災の3月11日です。

今年、令和5年(2023年)で、12年間が経過したことになります。

毎年、この時期になると、ちらほら聞く言葉が、

災害の記憶が風化してきている

記憶を風化させてはいけない

風化させずに、次世代に伝えていかなくてはならない

等というものです。

例えば、昨日付けのY!ニュースでこんな記事があります。

「風化」がさもネガティブなものであるかのように捉えられ、努力して「風化」を防がなくてはならない、と語られています。

でも、そもそも「風化」って何なんでしょうね?

風化って悪なんでしょうか?

風化という言葉は、そもそも「岩石や鉱物が変質または分解する作用のこと」という地質学用語です。

何かが「風と、化す」という表現は、詩的な趣きもあります。

今回調べて初めて知りましたが、英語だと、weathering だそうで。

そういえば、新海誠アニメ映画『天気の子』の英文タイトルは、weathering with you なんですよ。

映画見た人なら分かると思いますけど、「困難を君とともに乗り越える」的なニュアンスだと思います。

ははは、面白いですね。

風化の直訳である、weatheringという英単語には、単に「風と化して消える」という意味合いではなく、「克服して乗り越える」という意味合いがあるのです。

そもそも、岩石や鉱物は、消えて無くなることはありません。

変質したり、分解したとしても、それは消えて無くなることを意味するわけではありません。

ちょっと話がずれてきたので戻しますが、

記憶の風化、って何だろう?

それは、悪いことなのだろうか?

そもそも、人の記憶は、どんなに濃密なものであったとしても、時間の経過とともに薄れ、場合によっては消えていくものなのですよ。

だからこそ、勉強するときは、 何度も反復学習するわけです。

逆に、辛い記憶、思い出は、薄れさせ、忘れさせた方がいいのです。

父親が死んだ時の体験なのですが、

様々な葬儀の手続きや、仏壇を買ったりといった雑事に追いまくられ、残された家族は、悲しむ暇もないほどでした。

ああ、これはよく出来た仕組みだな、と感じました。

古からの知恵で、家族が死んだ直後、一瞬でも悲しみを忘れさせるようにするために、敢えて雑務に忙殺させるように様々な複雑な慣習が拵えてあるのだな、と。

悲しみは、反芻して思い出すのではなく、忘れることも大事です。

未来に向かって進むためには。

私は、「記憶の風化」が悪いことだとは思いません。

悲惨な体験から得られエッセンスとして抽出された教訓や知恵が、次世代に活用されていくのであれば、記憶そのものは風化してもいいと思います。

「記憶は風化してもいいんだ」と思えば、楽になれると思います。

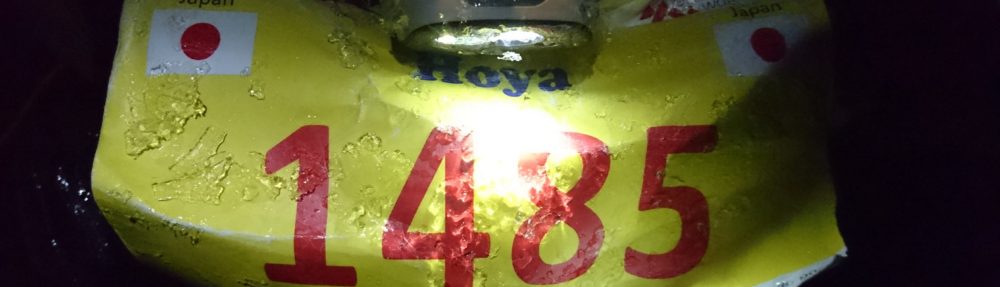

2017年5月に訪れた、復興が進む大槌町の中心部と、スズキV-strom1000